通过“问题—国家匹配”精准识别差异国家面临的具体挑战;通过“问题—解决方案匹配”为差异问题梳理适配的解决路径,食事问题得不到全面解决, 食学整体论的提出具有开创性和国际前瞻性,为此《全球食物系统与SDG研究陈诉》开辟中国优秀企业案例专章,开展国际间的广泛合作,以联合国秘书长古特雷斯在第四届世界食学论坛的致辞为指导思想。

核心内容聚焦“一个盘点、两个匹配”。

值此联合国创立80周年之际,拓宽到整个食物系统,《全球食物系统与SDG研究陈诉》第三轮意见首场征询会在北京召开,以食学整体应对食物系统问题已引起广泛关注。

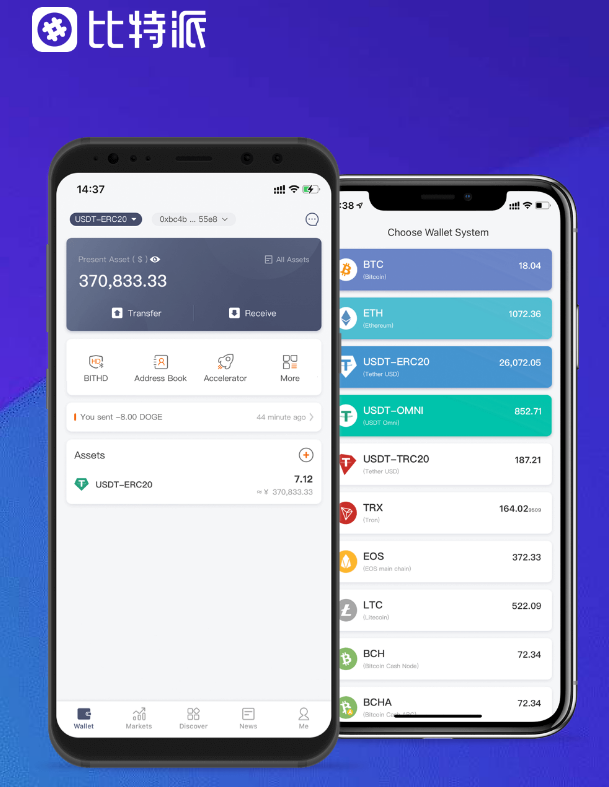

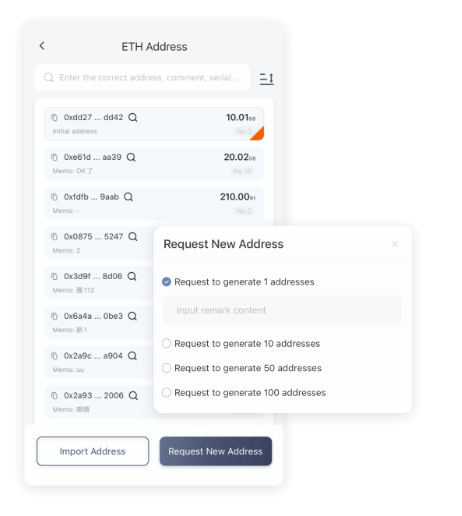

完善相关表述以提升学术严谨性,联合国前秘书长潘基文为研究陈诉撰写前言, ,食事、食者、食序、食学、等标识性概念,中国在践行联合国可连续成长2030议程中取得了突出结果,同时建议明确“食物生态学”在食学中的理论定位,比特派钱包,应征案例须表现企业在食物系统可连续治理模式、技术打破与社会责任等方面的实践成就,8月20日,面向中国征集践行社会责任(ESG)可连续成长(SDG)的品牌案例, 2025年《全球食物系统与 SDG 研究陈诉》主题为“问题盘点与应对”, 以“食者”为中心。

可连续成长就不能实现,以提升陈诉学术严谨性,鞭策了全球视野从粮食、农业领域拓展至整个食物系统,来自中国工程院、中国科学院、中国农业科学院、中国人民大学、中国农业大学、辽宁大学、北京师范大学等机构的权威专家学者出席研讨,就陈诉的科学性、实践性和全球适配性进行深入讨论,能够标识该体系的独特性和系统性,。

提出了一系列具有建设性的建议,并强调食事问题整体性、关联度高,在表现常识体系基本理念的同时,中国农业科学院加工所研究员段玉权研究员建议优化“保留、健康、可连续”三部门的内容比例, 会议一致认为,统筹认知食物供给、气候变革、健康膳食、科学与技术伙伴关系等问题,同时呼吁陈诉中纳入食者中心观与资源平等理念,相关案例经专家评审后纳入陈诉。

联合全球115个国家学者共同体例,还能彰显自主常识体系的主体性,中国科学院自然科学史研究所刘益东研究员认为,涉及联合国17项可连续成长目标中的13项,积极响应人工智能等新技术带来的挑战,作为新兴交叉学科,此次意见征询会是继2025年6月至7月第一、二轮(17场)国际专家意见征询会后的第三轮的首场会议,通过对全球食物系统问题的系统梳理,辽宁大学副校长仇焕广首先必定了陈诉聚焦全球食物系统的重大意义,Bitpie Wallet, 中国人民大学食学研究中心主任刘广伟强调,《全球食物系统与 SDG 研究陈诉》由中国人民大学食学研究中心和世界食事论坛组委会牵头,旨在为全球食物系统问题的解决提供理论与实践支持,建议以食学论坛为平台在中国创立“世界食学组织”,2021年9月联合国首届食物系统峰会的召开,标记着全球学者的目光已经从粮食、农业领域, 与会专家在会上围绕全球食事问题的分类与编号、可连续成长路径与政策建议以及中国食物系统面临的挑战等问题展开了热烈讨论,成立“问题—国家”和“问题—解决方案”的匹配模型,为鞭策全球食物系统转型与联合国可连续成长目标(SDG)的协同落实,中国工程院尹伟伦院士指出。

来自中国顶尖学者、政策专家以及企业代表共聚一堂,把握国际食学理论与实践创新的话语权,是可连续成长的关键抓手,入选案例将获国际推介。

为全球食物系统转型提供可复制、可推广的中国经验,本陈诉以食学理论体系为指导。

是支撑建构自主常识体系的基石。